मंदिरों के आलोक में – पुनः वारंगल

वरुण कुमार

“रह न जाए मेरी-तेरी बात आधी…”

मन को संतोष न था। इतनी चीजें देखी और सोची थीं, किंतु अभिव्यक्ति एक ही पक्ष पर केंद्रित रह गई। वारंगल सिर्फ एक वैभवशाली किले का खंडहर तो नहीं था!

इसलिए मैं फिर कंप्यूटर के परदे के सामने था, कुंजी पटल और माउस के साथ, पहले जमाने के कलम और कागज का आधुनिक स्थानापन्न।

नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर कई साल पहले देखे एक कार्यक्रम से उपजी उत्सुकता ने हमें वारंगल पहुंचा दिया था। दिल्ली से १६०० किलोमीटर दूर। राजधानी एक्सप्रेस से बीस घंटे का सफर। एक छोटा सा शहर। बेहद साधारण सा दिखता, खुद से बेखबर, जहाँ के लोग आपसे कहेंगे, “यहाँ क्या है देखने को! यहाँ क्यों आए?” मगर इसके किले के खंडहरों और मंदिर परिसरों में घूमते हुए ही हमें पता चला था कि यह कैसी अद्भुत वीरता, उदार चेतना, कलात्मक उच्चता और ईर्ष्याकारी समृद्धि का शहर था। विश्वप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसी के निकटवर्ती गोलकुण्डा खदानों से निकला था। यहाँ के मंदिरों में काकतीय राजवंश के शिल्प-वैभव की पराकाष्ठा व्यक्त हुई थी। कला, तकनीक और आस्था का अनूठा संगम जो पूरे भारतवर्ष में हजार वर्ष पहले घटित हुआ थी उसके चमकीले प्रतीक मंदिरों का शहर! वारंगल!

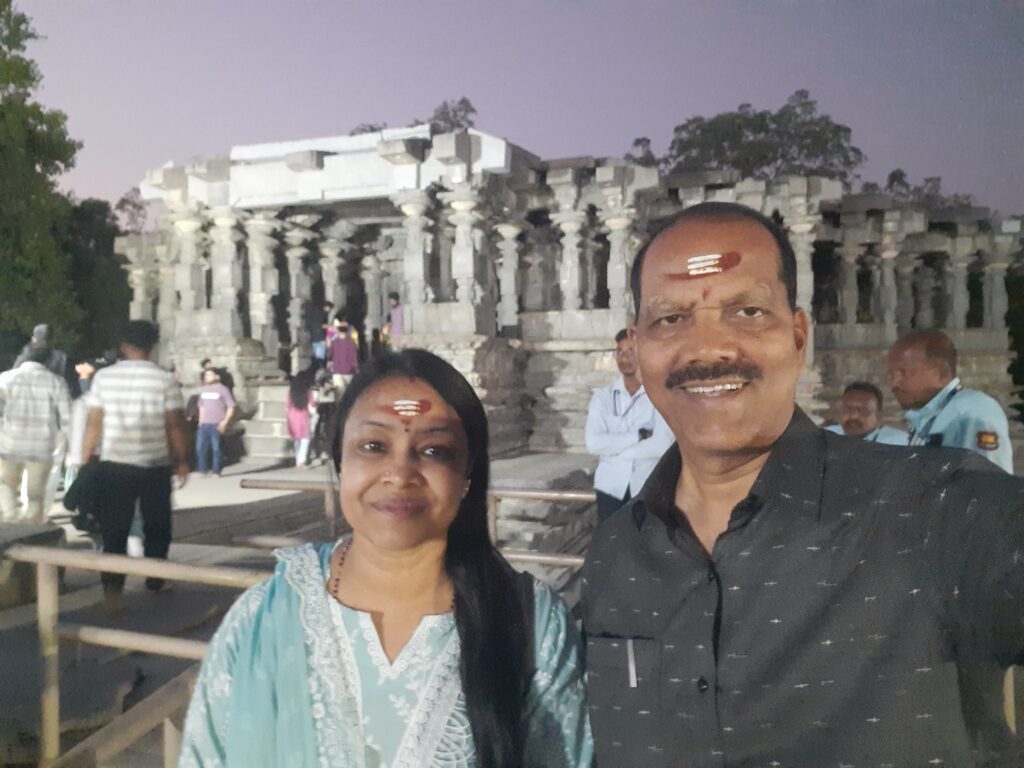

वारंगल से तेरह किलोमीटर दूर – काजीपेट। यहाँ हम दोपहर को ट्रेन से उतरे तो लगा नहीं कि आसपास कोई शहर बसा है। बाद में भी नहीं लगा। गिनती की कुछ रेलगाड़ियों को छोड़कर बाकी समय खाली रहनेवाला रेलवे स्टेशन, रेल अधिकारी विश्रामगृह के आसपास का निर्जन-सा परिवेश, विदा होते ठंड के मौसम में पेड़ों से गिरते हवा में उड़ते पत्तों का शोर और पेड़ों पर चिड़ियों का कलरव… दिल्ली की भीड़ और शोर के विपरीत काजीपेट के इस स्फूर्तिदायी वातावरण में हमने अपनी यात्रा का पहला दिन यूँ ही गुजार दिया। यहाँ करने को एक ही कार्य था – टहलना, जिसके हम पति-पत्नी दोनों यथेष्ट उत्साही हैं। हमने सुबह, शाम, दोपहर, ‘मैटिनी’ जब मौका मिला, यही किया :

ज़िंदगी नाम है चलने का तो चलते ही रहे

रुक के देखे न कभी पाँव के छाले हमने

(अफ़ज़ल इलाहाबादी)

वहाँ जीवन की लय ऐसी विलंबित थी कि टैक्सी वाला भी अगले दिन एक घंटा देर से प्रकट हुआ।

काजीपेट से अस्सी किलोमीटर दूर कस्बों, गाँवों, खेतों, जंगलों को पार करने के बाद जो मंजिल हमें हासिल हुई वह एक छोटी सी घिरी हुई जगह थी – गाँव से लगे खेतों में बैठी हुई। लगभग बीस एकड़ का उद्यान, जिसके बीच पाँच एकड़ के हाते के अंदर एक सामान्य ऊँचाई का मंदिर। प्रवेश द्वार के पास यही कुछ बीसेक दुकानें।

हमें झटका-सा लगा। हम कुछ ही महीने पहले खजुराहो के विशाल परिसर में इससे बड़े कई मंदिर देखकर आए थे।

रामप्पा काकतीय रामलिंगेश्वर मंदिर! भारत का अकेला मंदिर जो किसी देवता के नाम पर नहीं, अपने निर्माता शिल्पकार के नाम पर जाना जाता है। स्थान पालमपेट गाँव, वेकटपुर मंडल, मुलुगे जिला, तेलांगना।

मैंने पत्नी का चेहरा देखा और पत्नी ने मेरा। मैंने ड्राइवर को गाड़ी पार्क करने का निर्देश देते हुए कहा, “ज्यादा दूर मत जाना। हम जल्दी ही लौट आएंगे।”

“हंगामा है क्यूँ बरपा…” रास्ते भर तेलुगु या अंग्रेजी को छोड़कर हिंदी का एक शब्द नहीं सुना या देखा था। लगता था परदेस में हैं। गन्ने के रस वाले की दुकान पर रेडियो में गुलाम अली की बजती गजल सुनकर एक तसल्ली मिली। आंध्र में लोग हिंदी समझते हैं और उसका लुत्फ उठाते हैं। हमने भाषा की जोड़नेवाली ताकत को महसूस करते हुए रेडियोवाले का गन्ने का मीठा रस पिया और टिकट काउंटर की ओर चल पड़े।

एक सामान्य-सा प्रवेश द्वार। बाहर से दिखती इसकी साधारणता धोखे में डालती है। यह मंदिर विश्व धरोहरों में आता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसकी देखभाल करता है। यों पूरा दक्षिण भारत श्रेष्ठ मध्यकालीन मंदिरों से भरा पड़ा है, उनके बीच भी इस मंदिर का नाम विशेष आदर के साथ लिया जाता है। तेरहवीं सदी में विख्यात इतालवी व्यापारी मार्को पोलो तो इसे देखकर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे ‘मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकता सितारा’ कहा था।

इसकी असाधारणता इसके पास पहुँचकर महसूस होती है। और धीरे धीरे आश्चर्य में डाल देती है।

लाल बलुआ पत्थर का भवन। धूप में किंचित चमकता हुआ। इसके काले खम्भे ही पहला आश्चर्य उत्पन्न करते हैं। अत्यंत ठोस चमकीले बसाल्ट पत्थरों से बने एवं गोल और चौकोर आकृतियों में कटे हुए इन खम्भों को देखकर लगता है कि उस जमाने में जब लेथ नहीं था, ऐसे पूर्ण ‘परफेक्ट’ वृत्त और वर्ग में इन भारी और कठोर पत्थरों को काटना-तराशना कैसे संभव हुआ होगा। उन वृत्तों और वर्गों के अंदर भी महीन उच्च कोटि की कारीगरी है। काकतीय शिल्प कला की असाधारण ऊँचाई की झलक इन पत्थरों से ही मिल जाती है। मंदिर की संरचना में गर्भालय, अन्तराल और महामण्डप है। महामण्डप और अंतराल की दीवारों पर पौराणिक पशुओं और कामुक मुद्रा में नर्तकियों, गायिकाओं-वादिकाओं और अप्सराओं-अर्द्धदेवियों की आकृतियाँ उकेरी हुई हैं। मंदिर की छत में रामायण, शिवपुराण और अन्य पौराणिक आख्यानों के प्रसंग अंकित हैं। मैं तो ज्यामितिक आकृतियों के बाद उन जीवन-आकृतियों को ही ज्यादा मुग्ध भाव से देखे जा रहा था। खंडहरों के खुरदरे गद्य के बीच पत्थरों में रचित कविता। कायिक सौंदर्य को पराकायिक, पराभौतिक सौंदर्य के स्तर तक उठाने वाले कैसे होंगे वे कलाकार! और उन्हें देखने का साक्षी होना भी कैसा सौभाग्य है! ऐसी कला-सृष्टि सिर्फ तकनीकी कौशल या कारीगरी (craftsmanship) की देन नहीं हो सकती। उन्हें गढ़ने के लिए वह युग, वह मन, वह बोध भी होने चाहिए। इनका सौंदर्यास्वादन करने के लिए दर्शक को भी उस लोक और युग की भावभूमि में पहुँचने में समर्थ होना चाहिए।

इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को रामलिंगेश्वर स्वामी कहते हैं, जो कि इस मंदिर के अधिष्ठाता देवता हैं। गर्भालय के किंचित अंधेरे कक्ष में एक ऊँची वेदी पर स्थापित विशाल स्वर्णमंडित शिवलिंग दूर से ही चमक रहा है। उसका फोटो लेने की इजाजत नहीं है। मैं उसे करीब से देखने के लिए एक ऊँची ड्योढ़ी को पारकर मूर्ति के सामने चला जाता हूँ। ऐसी जगहों पर मुझे दुविधाग्रस्त होना ही पड़ता है। आधुनिक युग के रैशनल संस्कारों ने उन नाड़ियों को सुखा दिया है जिनमें श्रद्धा और भक्ति प्रवाहित होती है। मैं कुछ अस्पष्ट भाव से हाथ जोड़ लेता हूँ, ताकि वहाँ मौजूद अन्य लोगों को भगवन्मूर्ति का अनादर करता न दिखूँ। फिर भी मैं अभिभूत हूँ मनुष्य की अपने से बड़ी उदात्त शक्ति को कल्पित करने और आख्यान रचने की क्षमता पर। मेरे मन में इस मंदिर का निर्माण करानेवाले काकतीय शासक गणपति देव, उनके सेनापति रेचर्ला रुद्रदेव, इस मंदिर के निर्माता शिल्पी मूर्तिकार रामप्पा की छवियाँ उभरती हैं। मूर्तिकार रामप्पा को इसे बनाने में चालीस साल लगे थे, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम ही रामप्पा मंदिर पड़ गया था। रेचर्ला रुद्रदेव के नाम पर इसे रूद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। मैं उस युग को, उन महामानवों को नमस्कार करता हूँ।

गर्भगृह में शिवलिंग को देखकर मैं जैसे ही मुड़ा, ड्योढ़ी से बाहर दरवाजे के फ्रेम के ठीक बाद एक वैसी ही अप्सरा मूर्ति खड़ी थी। अरे! एक युवा, सुगठित देह-विन्यास वाली स्त्री, बिल्कुल वैसे ही स्मित हास्य के साथ हमारी ओर उन्मुख। साड़ी के परिधान में सुसज्जित। नाभि के नीचे साड़ी की तहें वैसी ही सीधी रेखा में नीचे फूट रही थीं जैसे प्रकाश की किरणें। छंदमय काले पत्थरों के निकली कोमल श्यामल कविता – आदिकवि वाल्मीकि के अनुशासित छंद-सी – जड़ नहीं, जीवंत – मानवरचित नहीं, प्रकृतिरचित। मैंने उसे भी सिर झुकाया।

शिवलिंग के सामने के दरवाजे से बाहर नंदी की मूर्ति हमें (यानि शिव की ओर) अविचल दृष्टि से देख रही थी। पीछे से पत्नी ने आकर मेरे कपाल पर भस्म का टीका लगा दिया – मेरी नास्तिकता पर अपनी आस्तिकता का विजय-तिलक।

“कोई मन्नत मांगनी है?” मैंने उससे पूछा। नंदी के कान में कुछ लोग मुँह घुसाकर फुसफुसाकर कुछ मांग रहे हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया है। वह मुस्कुराकर मेरे साथ बढ़ जाती है।

हम बाहर मंदिर के ‘बरामदे’ पर निकल जाते हैं। नंदी मंडप के अतिरिक्त यहाँ रामेश्वर मंदिर, कोटेश्वर मंदिर तथा बाहर एक पाकशाला और एक स्तंभ दिखाई देते हैं। मंदिर की दीवारों में ऊपर तक मूर्तियाँ और आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं – एक से बढ़कर एक। इनका अर्थ समझने के लिए गाइड की आवश्यकता महसूस होती है, जो यहाँ नहीं हैं। मंदिर का आधार छह फीट ऊँचा है और एक नियमित अंतर पर कोने बाहर निकले हुए हैं। छह फुट ऊँचे तारे जैसे मंच पर यह मंदिर खड़ा है। ऊपर सफेद गोपुरम नजर आता है। अलग रंग का होने के कारण यह दूर से मंदिर के मस्तक पर रखा मुकुट जैसा प्रतीत होता है। इस मंदिर की अद्वितीयता इसी आधार और गोपुरम में निहित है। आधार का फर्श कठोर ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है किंतु इसकी नींव में लगे पत्थर विशेष उपचार करके हल्के एवं लचीले बनाई हुई हैं। इतने हल्के कि ये पानी पर तैर सकते हैं। लेकिन मजबूती में ये चट्टान से कम नहीं। ये छिद्रदार पत्थर हैं और पानी को सोख लेते हैं और उसमें डूबते नहीं। इस तरह के पत्थर रामसेतु के सिवा और कहीं नहीं मिले हैं। मंदिर के लिए नींव खोदने के समय ही गड्ढों को पहले रेत-चूने, गुड़ और करक्कया (हरड़ का काला फल) के मिश्रण के साथ भरा गया था जो कि भूकंप आने पर गद्दे (cushion) की तरह कार्य करता था। धरती का अधिकांश कम्पन इमारत की चट्टानों तक पहुँचने से पहले इस रेतीले मिश्रण में सोख लिया जाता था। बीते आठ सौ सालों में इस मंदिर को भूकंप से किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। गोपुरम भी ऐसे ही पानी से भी हल्के पत्थरों से निर्मित है। यह मंदिर शिल्प और वास्तुकला का ही नहीं, इंजीनियरिंग का भी चमत्कार है।

भूकम्पों से भले बच गया, यह इस्लामी आक्रांताओं की कुदृष्टि से नहीं बच पाया। सन १३१० में मलिक काफूर ने जब इस क्षेत्र पर हमला किया तो उसने इस मंदिर को भी लूटा और इसकी मूर्तियों को ध्वस्त किया। इसका सिर्फ मुख्य मंदिर बचा है और साथ का एक अन्य मंदिर। इसी कारण यह शुरू में हमें महत्वहीन लगा था। इसके परिसर में कुछ अन्य मंदिर भी थे, जिनकी सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी, राजधानी से काफी दूर और एकांत में स्थित होने के कारण आक्रांताओं ने इसकी उस तरह क्षति नहीं की। मंदिर की मुख्य संरचना और दीवारों पर अधिकांश शिल्पकारी बची हुई है।

पुरात्तव विभाग का परिसर में लगा शिलालेख कुछ उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। उसके अनुसार मंदिर के निर्माण की तिथि माघ माह की अष्टमी (१२ जनवरी, १२१४) शक-संवत ११३५ है। संभवतः यह भूमि-पूजन की तिथि रही होगी।

रामप्पा से लौटते समय मंदिर की प्राचीनता से एक सवाल मन में उभरने लगा – आठ सौ साल पुराना यह मंदिर, दक्षिण भारत में ऐसे पुराने मंदिरों की बहुतायत है, ऐसा उत्तर भारत में क्यों नहीं है? वह भी तो उसी पुरानी सभ्यता का हिस्सा है? वारंगल किले के ध्वंसावशेषों को देखकर पहले से दुखी मन सोचने लगा – दक्षिण में हम्पी, वारंगल जैसे कितने ही स्थल मुस्लिम शासकों द्वारा तबाह किए गए, फिर भी यहाँ काफी मंदिर बचे हुए हैं। लेकिन उत्तर भारत में तो शायद ही कोई ऐसा मंदिर बचा है जो पाँच सौ साल पुराना हो। सब चुन-चुनकर तोड़ डाले गए। रामजन्मभूमि के ध्वंस पर कन्नड़ लेखक एसएल भैरप्पा ने तो बाकायदा एक उपन्यास ही लिखा है – द वेल (आवरण)। शायद मुस्लिम शासकों की राजधानी दिल्ली होने के कारण वहाँ उनका असर और प्रकोप अधिक रहे। इस देश में प्राचीन काल से ही लोग आते रहे हैं, जिनमें कई आक्रांताओं के रूप में आए – हूण, मंगोल और न जाने कितने। हाल हाल तक अंग्रेज। लेकिन किसी ने तो यहाँ के मंदिरों को इस तरह लक्ष्य करके योजनाबद्ध तरीके से नहीं तोड़ा। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के तन और मन पर सबसे बड़ी चोट दो ने दी – क्रमशः मुसलमान और अंग्रेज।

भद्रकाली मंदिर। हमारी गाड़ी यहीं पहुँची है। स्थान हन्नमकोण्डा। वारंगल शहर से पाँच किलोमीटर दूर। एक नीची पहाड़ी पर स्थित, जिसका पता शहर के मकानों के दृष्टि अवरोध के कारण मंदिर में प्रवेश करने के उपरांत चलता है। यह भी एक प्राचीन मंदिर है जिसे मूल रूप से ६२५ ई. चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट किया था और भद्रकाली देवी की आँख में लगे बेशकीमती कोहिनूर हीरे को लूट लिया था। इसके बाद कोहिनूर हीरा बाबर, हुमायूँ, शेर शाह सूरी, शाहजहां, औरंगजेब के हाथों होते हुए महाराजा रणजीत सिंह तक पहुंचा, जिनके छोटे बेटे महाराजा दिलीप सिंह से इसे अंग्रेजों ने प्राप्त किया।

सन १९५० में जीर्णोद्धार के बाद भद्रकाली मंदिर ने अपना आकर्षण पुनः प्राप्त कर लिया। यहाँ हर समय भक्तों की लम्बी कतार लगी रहती है। हम भी लम्बी पाँत को पार कर जब मूर्ति के समक्ष पहुँचे तब आरती का समय हो गया था। हमने पूरी आरती देखी, वह भी बिजली के बल्बों को बुझाकर “आरती के दीपकों की झलमलाती छाँव में।” देवी की मूर्ति के समक्ष जैसी रहस्यमिश्रित श्रद्धा का उद्रेक होना चाहिए उसके लिए दियों की रोशनी ही उपयुक्त है, सब कुछ उद्घाटित कर देनेवाले बिजली के बल्बों की रोशनी नहीं।

भद्रकाली देवी पार्वती का एक उग्र रूप है जो देवी सती की मृत्यु के बाद क्रुद्ध शिव के नर्तन करते समय उनकी जटाओं से प्रकट हुई थीं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण के कहने पर माँ भद्रकाली की पूजा की थी। इसके बाद ही उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। मंदिर में देवी भद्रकाली बैठी हुई मुद्रा में है। इनके आठ हाथ हैं और प्रत्येक में एक हथियार है। माना जाता है कि विधि-अनुष्ठान सहित मंत्रोच्चार से देवी की छवि त्रिपुरसुंदरी में परिवर्तित हो जाती है, जो कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च स्त्री शक्ति का प्रतीक है। गर्भगृह के सामने देवी के एक भयंकर सिंह की प्रतिमा स्थापित है।

आरती के समय पुजारी हमारे मस्तक लम्बा सा बड़ा त्रिपुण्ड अंकित कर देता है। चंदन-मिट्टी चर्चित इस तिलक की ठंडक को महसूस करता हुआ मैं मंदिर परिसर में स्थित अन्य मंदिरों को घूमता हूँ – भगवान शिव, हनुमान मंदिर, सुब्रमण्यम स्वामी और नवग्रहों के मंदिर। एक जगह खुले में पहाड़ की दीवार के समक्ष उमा-महेश्वर की बड़ी सुंदर प्रतिमा खड़ी है, जो दूर से रास्ते से ही नजर आती है।

मंदिर के किनारे से देखने पर नीचे गहरी नीची जमीन का एक बहुत बड़ा इलाका पहाडियों से घिरा नजर आता है। ज्ञात हुआ कि यह एक मानवनिर्मित झील है, जो काकतीय शासनकाल के दौरान सिंचाई और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। अभी इसमें पानी नहीं है। तीन तरफ से दूर-दूर तक खाली ऐसा दुर्लभ ‘लोकेल’ बहुत कम मंदिरों को नसीब होता है। इससे यहाँ एक बड़ा ही शांत एवं एक तरह की आध्यात्मिक आभा से परिपूर्ण वातावरण बनता है।

किंतु पास की पहाड़ियों पर फूटते डायनामाइट इस सुंदर वातावरण में कर्कश क्रूर हस्तक्षेप कर रहे थे। मंदिर में दूसरी तरफ से आने के लिए एक ऊपर ऊपर से एक किलोमीटर का सुनिर्मित चौड़ा रास्ता है। आधी दूर तक जाने के बाद लोगों ने हमें रोक दिया। उधर मत जाइये। पास की पहाड़ी पर डायनामाइट लगाया जा रहा था। मैं मंदिरों को हमलावरों द्वारा तोड़ने को ही रो रहा था, यहाँ लगातार हमला हो रहा था – प्राचीन शांत सौंदर्य पर आधुनिकता की विरूप भौतिकता का। ‘विकास’ की इस पागल दौड़ की, रक्षणीय के इस अहर्निश ध्वंस की चेतना भी कितनों को है!

शाम का झुटपुटा घिर आया था। हम अपने अगले पड़ाव सहस्र स्तम्भ मंदिर को पहुँचे तो वहाँ बत्तियाँ जल रही थीं। रामप्पा मंदिर की तरह यह मन्दिर भी एक तारे के आकार का है किंतु उसकी तरह यह अकेले शिव का नहीं, बल्कि शिव, विष्णु और सूर्य देव तीन देवताओं का मंदिर है। इस कारण इसको ‘त्रिकुटल्यम’ भी कहते हैं। नाम के अनुरूप इसमें एक हजार खम्भे हैं। लेकिन वे सभी स्वतंत्र खम्भे नहीं हैं जो छत को सहारा देते हैं। बहुत सारे खम्भे पत्थऱ की बड़ी दीवारों में खुदे हुए हैं और उनका डिजाइन से अधिक कला की दृष्टि से महत्व है। भारत सरकार ने २००४ में इस मन्दिर का पुनर्निर्माण करवाया तो बहुत सारे कमजोर खम्भों को हटा दिया।

हजार स्तम्भ मन्दिर का निर्माण काकतीय राजा रुद्रदेव ने ११६३ में करवाया था। इसको भी मुहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन आक्रमण के दौरान तोड़ा था। फिर भी, उल्लेखनीय है कि हैदराबाद के निज़ाम, मीर उस्मान अली खान ने इस मन्दिर के पुनर्निर्माण के लिए एक लाख रुपये दान किया था। काकतीय कला-वैभव का उत्कर्ष इस मंदिर में भी परिलक्षित है। वैसी ही खंभों में वृत्तों और वर्गों की एक के बाद ऊपर नीचे श्रृंखला। बीच बीच में टूटी हुई जगहों को भरने के लिए लगाए गए सपाट पत्थर के टुकड़े रेशम में टाट के पैबंद-से लगते हैं। यह मंदिर भी इतना अधिक टूटा है कि देखकर “दिल टूट जाता है।”

“यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है

चलो यहाँ से कहीं और उम्र भर के लिए”

(दुष्यंत)

वर्तमान कोई आश्वस्ति नहीं देता। अतीत से उन्मूलित देश और काल में कहाँ किधर जाएँ। कविता भी कहाँ, कब, किन कोणों से वार करती है, अपने को प्रत्यक्ष करती है, विद्वानों की चिंता का विषय है। विरक्त मन भला क्या जाने।

चलो, ‘रात हुई सब पंछी लौटे।’

हुई रात सब पंछी लौटे

हवा थकी शांत हो सोई

चांद उगा फीका खोया-सा

तारों ने आँखें झपकाईं।

रात वारंगल निद्रा के साथ अगले दिन दिल्ली वापसी का दिवस! इति शेष!

***