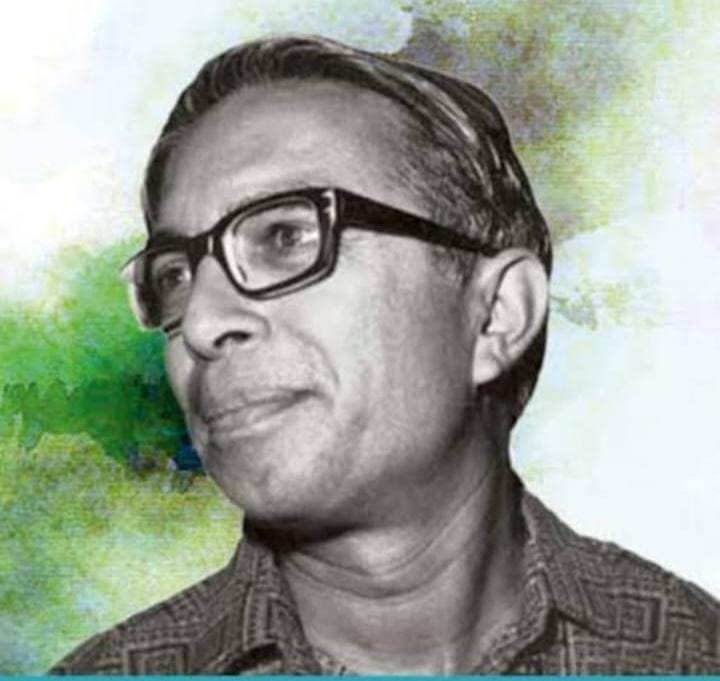

शरद जोशी हास्य का मर्म, व्यंग्य का धर्म और साहित्य की आत्मा थे

~ विजय नगरकर, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र

“लेखक होना केवल शब्दों से खेलना नहीं होता, बल्कि समाज की नब्ज पहचानकर उसे सच्चाई के आईने में दिखाना भी होता है।” — यह बात शरद जोशी अपने जीवन और लेखन दोनों में जीते थे।

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी व्यंग्य साहित्य को जो पहचान और गहराई मिली, उसमें शरद जोशी का योगदान अतुलनीय है। वे न केवल शब्दों के जादूगर थे, बल्कि आम आदमी की पीड़ा, विडंबनाओं और त्रासदियों को हास्य और व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले अद्भुत दृष्टा भी थे।

उनका लेखन इस बात का प्रमाण है कि व्यंग्य केवल कटाक्ष या मज़ाक नहीं, बल्कि एक गहन सामाजिक प्रतिक्रिया है। शरद जोशी की रचनाओं में तात्कालिक राजनीति, नौकरशाही की विसंगतियाँ, सामाजिक ढोंग और आम जनमानस की उलझनों का यथार्थपरक चित्रण मिलता है — वह भी इस तरह कि पाठक हँसते-हँसते सोचने पर मजबूर हो जाए।

एक बेटी की नज़र से लेखक का संसार

शरद जोशी की बेटी, नेहा शरद — स्वयं एक प्रतिष्ठित लेखिका और रंगकर्मी — जब अपने पिता को याद करती हैं, तो उनके संस्मरणों से न केवल एक पिता की छवि उभरती है, बल्कि एक ऐसे लेखक का जीवन-दर्शन भी झलकता है, जो साहित्य को जीता था।

नेहा कहती हैं, “हमारे घर में किताबें केवल अलमारियों में नहीं होती थीं, वे ज़मीन पर, मेज़ पर, तकिए के नीचे और सोच के हर कोने में बसी होती थीं। घर की दीवारों से किताबें झाँकती थीं। यदि किसी को ये पसंद न आतीं, तो जैसे दीवारें तोड़कर फेंक दी जातीं।” यह मज़ाकिया बात प्रतीक है उस वातावरण की, जिसमें साहित्य सांस लेता था और लेखन एक जीवंत प्रक्रिया थी।

इंदौर — लेखन की प्रेरणा

शरद जोशी का इंदौर से गहरा जुड़ाव था। उन्होंने न केवल वहां अपनी पढ़ाई की, बल्कि वहीँ से उनके लेखकीय संस्कार विकसित हुए। नेहा बताती हैं, “पापा कहा करते थे कि इंदौर की गलियों से उन्हें लेखन की ऊर्जा मिलती है। वहाँ की भाषा, वहां के लोग, वहाँ की सहजता — सब कुछ उनके लेखन का हिस्सा बन गया था।”

उनकी रचनाओं में इंदौर की संस्कृति, बोली और विशिष्ट शैली स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। यही कारण है कि उनका व्यंग्य केवल शहरी मध्यवर्ग तक सीमित नहीं था, बल्कि वह गाँव-कस्बों में भी पाठकों के दिलों में गूंजता था।

व्यंग्य की गंभीरता

शरद जोशी को पद्मश्री से 1990 में सम्मानित किया गया। उन्होंने ‘लोग बेचते हैं’, ‘ये जो है ज़िंदगी’, ‘वहीं होता है जो मंज़ूर-ए-खुदा होता है’, जैसी अनेक कालजयी रचनाएँ दीं। उनके संवादों में विडंबना का ऐसा मारक असर होता था कि साधारण सी बात भी असाधारण गहराई के साथ सामने आती थी।

उनके अनुसार, “व्यंग्यकार का काम केवल हँसाना नहीं है, बल्कि समाज को सच से परिचित कराना है। जो व्यंग्य सिर्फ गुदगुदाए, वह अधूरा है।” इसीलिए उनका हास्य कभी सस्ता नहीं होता था; उसमें विचारों की चमक और सच्चाई की कसक होती थी।

शब्दों में जीवित लेखक

नेहा शरद बताती हैं कि उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि लेखक होना एक ज़िम्मेदारी है। “लेखक को समाज से संवाद करना होता है। उसकी कलम केवल निजी अनुभव नहीं, जनभावनाओं की संवाहक होनी चाहिए।”

शरद जोशी ने नाटक, लेख, टीवी धारावाहिकों और फिल्मों के लिए भी लिखा, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा शब्दों में ही रची-बसी रही। उनके निबंध आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं जितने दशकों पहले थे।

निष्कर्ष: एक अमिट हस्ताक्षर

5 सितंबर 1991 को जब शरद जोशी ने इस संसार को अलविदा कहा, तब भी उनके शब्द जीवित रह गए। वे आज भी हर उस पाठक के भीतर बोलते हैं जो सच्चाई को शब्दों में ढूँढना जानता है। नेहा शरद का यह कथन उनके जीवन की सबसे सुंदर व्याख्या बन जाता है:

“पापा की लेखनी में केवल व्यंग्य नहीं था, उसमें संवेदना थी, सजगता थी और सबसे बढ़कर, इंसानियत थी।”

शरद जोशी आज भले हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका साहित्य, उनकी सोच, और उनका व्यंग्य — आज भी हमारे समाज के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना तब था। वे केवल व्यंग्य लेखक नहीं थे — वे साहित्य की आत्मा थे।

***** ***** *****