‘राष्ट्रभाषा विचार संग्रह‘

~ विजय नगरकर, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र

‘राष्ट्रभाषा विचार संग्रह‘

🏢 प्रकाशक एवं संपादन विवरण

संपादक: श्री मोहनलाल भट्ट

प्रकाशक: राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिंदीनगर, वर्धा महाराष्ट्र

प्रथम प्रकाशन वर्ष: 10 मई,1954

संपादक : ना. चि. जोगलेकर, भगवानदास तिवारी और शांतिभाई जोबनापुत्रा

(चौथा संशोधित संस्करण 15 अगस्त 1964)

🔶 पुस्तक की भूमिका (प्रस्तावना का सारांश)

यह पुस्तक 1954 में प्रकाशित हुई थी, जो भारत में भाषाई नीति और सांस्कृतिक पहचान के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसी वर्ष साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन हुआ था और पुस्तक वितरण अधिनियम भी लागू हुआ था । यह समय-सारणी दर्शाती है कि पुस्तक का प्रकाशन स्वतंत्रता के बाद भारत की भाषाई पहचान को आकार देने के व्यापक राष्ट्रीय प्रयासों का एक अभिन्न अंग था। विशिष्ट प्रकाशक की जानकारी की अनुपलब्धता आगे के गहन ग्रंथ सूची और अभिलेखीय अनुसंधान की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

यह पुस्तक राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रश्न पर भारतीय मनीषियों, चिंतकों, साहित्यकारों और राजनेताओं के विचारों का संग्रह है। इसमें यह उद्घाटित किया गया है कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता, संस्कृति और एकता की प्रतीक है। भूमिका में हिंदी के प्रति व्यापक दृष्टिकोण, स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका और उसकी अनदेखी पर भी विचार व्यक्त किए गए हैं।

भूमिका में यह भी रेखांकित किया गया है कि अंग्रेजी शासन के समय जिस भाषा ने जनता को जोड़ा, वही स्वतंत्र भारत में भी बहुलता के बावजूद एकता का सूत्र बन सकती है।

संग्रह के लेख और लेखकों के नाम :

अनुक्रमणिका के आधार पर, यहाँ कुछ लेख और उनके लेखक दिए गए हैं:

I. हिन्दी ही राष्ट्रभाषा क्यों? [7, 22]

हिन्दी और देवनागरी का समर्थन [7, 23]

महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा [7, 23]

- संस्कृत के कारण ही मराठी और हिन्दी का नाता [7, 24]

स्व. व. वि. केळकर

- हिन्दी क्यों? [7, 25]

स्व. प. ब. वैद्यनाथन

- हिन्दी की व्यापकता [7, 26]

स्व. प. ब. वैद्यनाथन

- हिन्दी का राष्ट्रीयत्व स्वाभाविक है [7, 27]

श्री मन्नथदत्त अधिकारी

- हिन्दी ही हमारी राष्ट्रभाषा [8, 28]

श्री राघवरंग राव दिवाकर

- हिन्दी हमारी राष्ट्रलिपि [8, 29]

श्री एम. टी. श्रीवास्तव

- सारे राष्ट्र के लिए एक भाषा होना आत्मसम्मान की बात है [8, 30]

स्व. बाबूसिंह बांबेदाद

- राष्ट्रभाषा का अध्ययन अनिवार्य [8, 31]

डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी

- हिन्दी भाषा बन चुकी है। केवल पारिभाषिक शब्द चाहिए [8, 32]

श्री धर्मदेव भट्टशास्त्री

- भारत की संघ भाषा [8, 33]

श्री लक्ष्मीनारायण साहू

- उड़िया और हिन्दी में समानता [9, 34]

श्री मोहनलाल कन्दाला

- सहज ही राष्ट्रभाषा का आधार [9, 35]

श्री द्वारकाधर देन

- अंगरेजी का स्थान हिन्दी ही ले सकती है [9, 36]

श्री अनंतनंद अय्यर

- हिन्दी ही दक्षिणी भाषाओं की निकट की भाषा [9, 37]

स्व. डॉ. रघुवीर

- असमिया भाषा, साहित्य और हिन्दी [9, 38]

श्री जीतेन्द्रचंद्र चौधरी

- हिन्दी + उर्दू = हिन्दुस्तानी [9, 39]

स्व. महात्मा गांधी

- हिन्दी-हिन्दुस्तानी हिन्दू-मुस्लिम पैक्ट की भाषा है: ऐक्य की नहीं [9, 40]

सरदार आनन्द कौसल्यायन

- हिन्दी से उर्दू को खतरा नहीं है [10, 41]

डॉ. सैयद महमूद

- हिन्दी प्रान्तीयता से ऊपर है [10, 42]

आचार्य विनोबा भावे

- हिन्दी ही हमारी राष्ट्रभाषा है [10, 43]

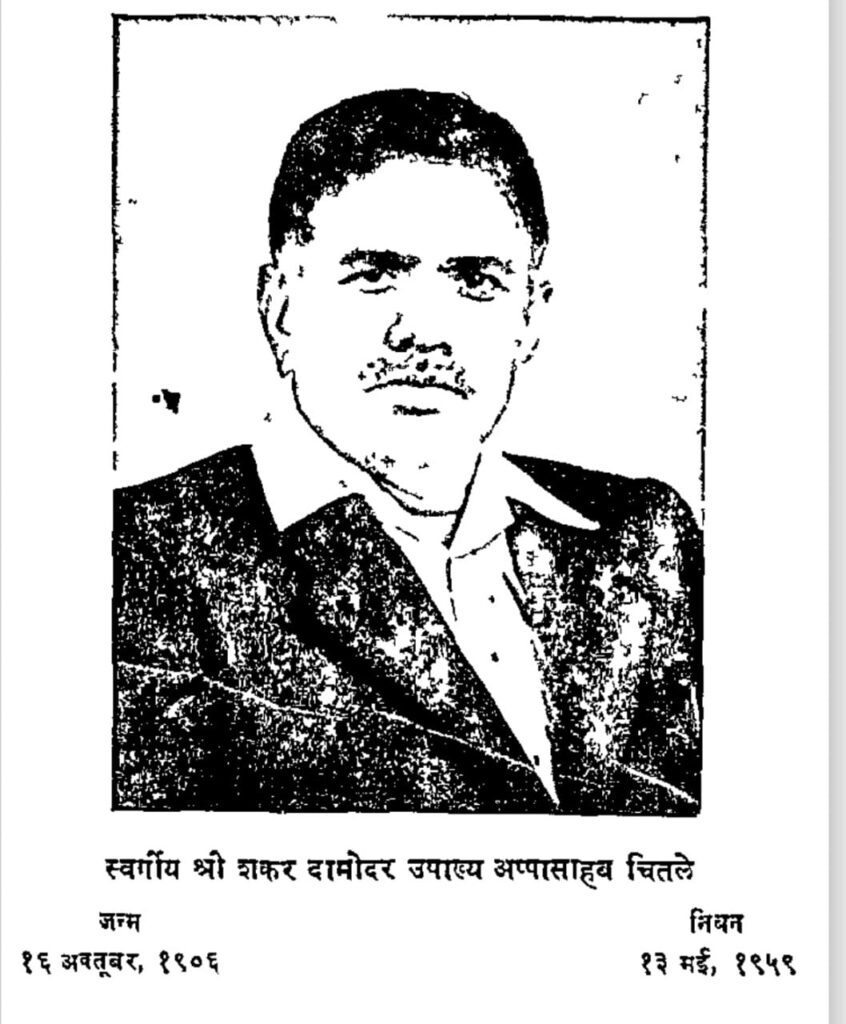

स्व. स. दा. चितले

II. हिन्दी का स्वरूप [10, 44]

- उत्तर-भारत की हिन्दी और राष्ट्रभाषा हिन्दी एक ही है [10, 45]

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी

- राष्ट्रीय हिन्दी और प्रांतीय हिन्दी में भेद नहीं है [10, 46]

श्री मोहनलाल भट्ट

- हिन्दी के तथाकथित दो रूपों की रेखा कौन खींचेगा? [11, 47]

श्री. धनश्यामसिंह गुप्त तथा

स्व. कियोरालाल नंदवाना

- हिन्दी-हिन्दुस्तानी झगड़ा समाप्त: शैले-विशेष का आग्रह अनुचित [11, 48]

पं. न. वि. जोगळेकर

- प्रांतीय हिन्दी और राष्ट्रीय हिन्दी में भेद नहीं होगा [11, 49]

बा. नारायणराव याज्ञिक रेणु

- प्रांतीय हिन्दी और राष्ट्रीय हिन्दी में कोई भेद नहीं होगा [11, 50]

श्री. मो. कलभाराया

- हिन्दी की आत्मा के प्रतिकूल परिवर्तन अनुमत न किए जाएँ [11, 51]

पा. राष्ट्रीय भाषा परिषद, पुणे

- हिन्दी के दो रूप नहीं हैं। संविधान के निर्देशों का स्पष्टीकरण [11, 52]

महाराष्ट्र साहित्य परिषद, इलाहाबाद

- साहित्यिक और राष्ट्रभाषा हिन्दी एक ही है [11, 53]

दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग

- हिन्दी का आज का रूप ही राष्ट्रव्यापक है [12, 54]

अखिल भारतीय हिन्दी सम्मेलन

- राष्ट्रभाषा हिन्दी [12, 55]

डॉ. महावीर मिश्र [12, 55]

III. राष्ट्रभाषा की परिभाषा

- हिन्दी साहित्य सम्मेलन-द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी की परिभाषा [12, 57]

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

- राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्धा के द्वारा भाषा-नीति के सम्बन्ध में स्वीकृत प्रस्ताव [12, 58]

राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्धा

- संघभाषा हिन्दी [12, 59]

(इस उप-अनुभाग शीर्षक के लिए कोई विशिष्ट लेखक नामित नहीं है

- राजभाषा सम्बन्धी संसदीय समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रीय निर्णय [12, 60]

(इस उप-अनुभाग शीर्षक के लिए कोई विशिष्ट लेखक नामित नहीं है)

- संविधान की हिन्दी [13, 61]

(इस उप-अनुभाग शीर्षक के लिए कोई विशिष्ट लेखक नामित नहीं है)

- राजभाषा-आयोग: ‘संघराज्य की भाषा हिन्दी ही’ [13, 62]

(इस उप-अनुभाग शीर्षक के लिए कोई विशिष्ट लेखक नामित नहीं है)

IV. राष्ट्रभाषा की समस्याएँ [13, 63]

- हिन्दी का महत्व और उसकी आवश्यकताएँ [13, 64]

(इस उप-अनुभाग शीर्षक के लिए कोई विशिष्ट लेखक नामित नहीं है)

- हिन्दी के प्रचारकों ध्यान दें [13, 65]

(इस उप-अनुभाग शीर्षक के लिए कोई विशिष्ट लेखक नामित नहीं है)

- राष्ट्रभाषा हिन्दी का मूल्यांकन और उसकी समस्याएँ [13, 66]

डॉ. रामलाल सिंह

- राष्ट्रभाषा की समस्या [14, 67]

डॉ. कमलाकांत पाठक

- राष्ट्रभाषा की समस्या पर पूर्ववादी दृष्टिकोण से कुछ विचार

डॉ. रामचंद्र प्रसाद पारनेरकर

- हमारी उच्च शिक्षा और उसका माध्यम [14, 69]

स्व. आचार्य ललितप्रसाद मुकुल

V. हिन्दी का भावी रूप [15]

- हिन्दी की शेष भाषाओं में एकता निर्माण करनेवाली भाषा है [15]

स्व. पं. जवाहरलाल नेहरू

- राष्ट्रभाषा रूप [15]

डॉ. जाफर हुसैन

- मातृभाषा आंदोलन के प्रचार का साधन है [15]

डॉ. विश्वनाथ प्रसाद

- हिन्दी-दिग्दर्शन एक समन्वय [15]

आचार्य विनोबा भावे

- भारतीय जनभाषा समस्या और समाधान [16]

श्री गुणीतिगुमार दिवाकर

- राजभाषा हिन्दी: आज का प्रचार एवं साधन [16]

डॉ. न. वि. जोगळेकर [16]

- हिन्दी का सर्वभाषीय संभावित एवं समुचित रूप [18]

डॉ. न. वि. जोगळेकर [18]

- हिन्दी का भावी रूप [18]

डॉ. राजाराम शास्त्री

VI. हिन्दी प्रचारक संस्थाएँ और राष्ट्रभाषा प्रचार आन्दोलन का इतिहास [19]

- हिन्दी प्रचारक संस्थाओं का परिचय [19]

श्री शांतिभाई जीवन्मुक्ता

- राष्ट्रभाषा प्रचार पर विचार [20]

श्री प. मु. कोराटे

- राजभाषा विवेचन: हिन्दी या अंग्रेजी? [21]

डॉ. ह. रा. दिवेकर

🧠 हिंदी विद्वानों और महापुरुषों के राष्ट्रभाषा संबंधी विचार

🔹 महात्मा गांधी:

“हिंदी हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। यह जनता की भाषा है, उसे अपनाना हमारा कर्तव्य है।”

गांधीजी का मानना था कि राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो जन-जन की भाषा हो।

🔹 पंडित नेहरू:

“राष्ट्रभाषा का प्रश्न राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक है। हम जिस भाषा में सोचते हैं, उसी में श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं।”

🔹 काका कालेलकर:

“राष्ट्रभाषा के अभाव में राष्ट्र अपंग रहता है।”

🔹 राजेंद्र प्रसाद:

“अगर कोई भाषा राष्ट्रभाषा बनने की पात्र है, तो वह हिंदी ही हो सकती है।”

🔹 पुरुषोत्तमदास टंडन:

“हिंदी ही भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति कर सकती है।”

🔹 डॉ. राममनोहर लोहिया:

“जब तक प्रशासनिक, न्यायिक और उच्च शिक्षा की भाषा अंग्रेजी रहेगी, तब तक देश की मानसिक गुलामी समाप्त नहीं होगी।”

✍️ महत्वपूर्ण उद्धरण

1. “हिंदी को राष्ट्रभाषा न बना पाना हमारी सामूहिक असफलता है।” – भूमिका से

2. “भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, आत्मा का भाव है।”

3. “राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्त करने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा होती है।”

📚 पुस्तक की विशेषताएँ

दस्तावेज़ीय संग्रह: 40 से अधिक महान व्यक्तित्वों के विचार।

सांस्कृतिक अभिलेख: यह केवल भाषिक नहीं, सांस्कृतिक धरोहर है।

शैक्षणिक उपयोगिता: छात्रों, शोधकर्ताओं व भाषा नीति निर्माताओं के लिए महत्त्वपूर्ण स्रोत।

🔍 मुख्य विषय वस्तु

हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयास और बाधाएँ

अंग्रेजी व हिंदी की भूमिका पर बहस

भाषा और शिक्षा नीति

संविधान सभा में हिंदी को लेकर हुई बहसें

भारतीय भाषाओं की एकता और हिंदी का स्थान

✨ प्रस्तावना

“राष्ट्रभाषा विचार संग्रह” केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक वैचारिक आन्दोलन का ध्वजवाहक ग्रंथ है, जो हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता, भूमिका, संघर्ष और भविष्य को उजागर करता है। यह संग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से लेकर स्वतंत्र भारत की भाषा नीति तक फैले विमर्श का जीवंत दस्तावेज़ है।

आज जब भाषा की राजनीति और सांस्कृतिक पहचान के प्रश्न पुनः प्रासंगिक हो गए हैं, यह पुस्तक उस ऐतिहासिक चेतना की याद दिलाती है, जिसमें हिंदी को भारतीयता की आत्मा के रूप में देखा गया था।

🧠 मुख्य विषयवस्तु और चिन्तन धारा

पुस्तक में दर्जनाधिक खंडों के माध्यम से यह विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है कि हिंदी भाषा ने किस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जनसंवाद, शिक्षा, प्रशासन और साहित्य को जोड़ा।

1. हिंदी: जनभाषा से राष्ट्रभाषा तक

हिंदी को जनमानस की सहज भाषा बताते हुए यह सिद्ध किया गया है कि वह राष्ट्र की आत्मा की प्रतिनिधि भाषा है। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी ने जन-जन को जोड़ा, वहीं अंग्रेजी का प्रयोग केवल प्रशासनिक वर्ग तक सीमित रहा।

2. संविधान सभा में हिंदी-विमर्श

पुस्तक में डॉ. भीमराव अंबेडकर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, पुरुषोत्तमदास टंडन, और सेठ गोविंददास जैसे दिग्गजों के संविधान सभा में दिए गए भाषणों और तर्कों का उल्लेख है। यह स्पष्ट किया गया है कि बहुसंख्यक प्रतिनिधियों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने का समर्थन किया था।

3. भाषा और सांस्कृतिक अस्मिता

काका कालेलकर, विनोबा भावे, डॉ. लोहिया जैसे विचारकों ने यह प्रतिपादित किया कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आत्मा की अभिव्यक्ति है। राष्ट्र की आत्मनिर्भरता तब तक अधूरी है जब तक उसकी भाषा उसकी अपनी न हो।

📜 हिंदी के पक्ष में दिए गए विचार: प्रमुख उद्धरण

महात्मा गांधी:

“राष्ट्रभाषा हिंदी के बिना भारत की स्वतंत्रता अधूरी है।”

पंडित नेहरू:

“हमें ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो जनता से सीधा संवाद कर सके — हिंदी वह भाषा है।”

डॉ. राममनोहर लोहिया:

“अंग्रेजी के प्रभाव में भारतीय मन गुलाम बना रहेगा। राष्ट्रभाषा हिंदी ही इस मानसिक गुलामी को तोड़ सकती है।”

काका कालेलकर:

“भाषा आत्मा की व्यंजना है; आत्मा की भाषा ही राष्ट्र की आत्मा हो सकती है।”

डॉ. राजेंद्र प्रसाद:

“संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लिया है, पर प्रशासनिक बाधाएँ और मनोवैज्ञानिक गुलामी अब भी अवरोध हैं।”

🎯 पुस्तक की विशेषताएँ

विविधता में एकता का प्रतिबिंब: विभिन्न विचारधाराओं और पृष्ठभूमियों के विद्वानों ने हिंदी के पक्ष में एकमत स्वर व्यक्त किया है।

इतिहास और वर्तमान का संगम: पुस्तक केवल अतीत में नहीं रुकती, वह वर्तमान के संदर्भों में भी भाषा की स्थिति को समझाती है।

आंदोलनात्मक चेतना: इसमें एक स्पष्ट आग्रह है — भाषा नीति केवल प्रशासनिक नहीं, आत्मिक नीतिगत प्रश्न है।

🧩 प्रासंगिकता और वर्तमान संदर्भ में पुनर्पाठ

आज जब तकनीकी युग में अंग्रेजी का वर्चस्व और हिंदी का सीमित प्रयोग फिर चिंता का विषय बना है, यह पुस्तक एक सांस्कृतिक पुनरुद्धार की मांग करती है। हिंदी को केवल ‘राजभाषा’ के नाम पर सीमित कर देना, उसकी ऐतिहासिक, सामाजिक और भावनात्मक शक्ति का अपमान है।

नई शिक्षा नीति, संविधान की प्रस्तावनाओं, और भाषिक विविधता के संदर्भ में इस संग्रह का पुनर्पाठ हमें यह सोचने पर बाध्य करता है — क्या हम अपनी भाषा के साथ न्याय कर रहे हैं?

“राष्ट्रभाषा विचार संग्रह” हिंदी भाषा को केंद्र में रखकर भारत की आत्मा से संवाद करने का प्रयास है। यह पुस्तक उन सबके लिए अनिवार्य है जो भाषा को केवल शब्दों की नहीं, विचारों की राजनीति समझते हैं।

यह संग्रह बताता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की लड़ाई केवल संविधान सभा में नहीं, हमारे भीतर के बौद्धिक और सांस्कृतिक विमर्शों में भी लड़ी जानी है। यह पुस्तक राष्ट्रभाषा के प्रश्न को “राष्ट्र की आत्मा के प्रश्न” के रूप में स्थापित करती है।

संकलित लेखों का क्रमवार सारांश :

जिसमें प्रत्येक लेख की मूल भावना, विषय-वस्तु और संदेश को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। यह सारांश पुस्तक के प्रत्येक लेख के मर्म को स्पष्ट करता है।

📑 1. भूमिका (रामनिवास त्रिपाठी)

लेखक हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के ऐतिहासिक प्रयासों और उसके समक्ष खड़ी बाधाओं की चर्चा करते हैं। यह भूमिका पूरे संग्रह की वैचारिक दिशा तय करती है और यह प्रतिपादित करती है कि राष्ट्रभाषा का प्रश्न केवल भाषाई नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आत्मिक स्वाधीनता से जुड़ा है।

📑 2. महात्मा गांधी

गांधीजी ने हिंदी को जनमानस की भाषा बताते हुए इसे राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की है। वे मानते हैं कि अंग्रेजी भारत की जनता की नहीं, सत्ता की भाषा है और यह गुलामी का प्रतीक है। हिंदी को अपनाकर ही भारत आत्मनिर्भर बन सकता है।

📑 3. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

वे हिंदी को राष्ट्रीय एकता का माध्यम मानते हैं और कहते हैं कि यदि हम प्रशासन, शिक्षा और न्याय में हिंदी को नहीं अपनाते तो स्वतंत्रता अधूरी रह जाएगी।

📑 4. पंडित जवाहरलाल नेहरू

नेहरू भाषा के प्रश्न को भावुकता से हटाकर व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखने की सलाह देते हैं। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में हैं, लेकिन अन्य भाषाओं के सम्मान को भी समान महत्त्व देते हैं।

📑 5. डॉ. भीमराव अंबेडकर

अंबेडकर मातृभाषा में शिक्षा को मौलिक अधिकार मानते हैं। वे चाहते हैं कि राष्ट्र की शासन भाषा ऐसी हो जिसे हर नागरिक समझे और वह स्थानीय भाषाओं का अपमान न हो।

📑 6. सेठ गोविंद दास

लेख में यह प्रतिपादित किया गया है कि हिंदी को बहुमत की भाषा के आधार पर राष्ट्रभाषा मानना तार्किक है। वे संविधान सभा में अंग्रेजी के समर्थन को मानसिक गुलामी का प्रतीक मानते हैं।

📑 7. पुरुषोत्तमदास टंडन

वे हिंदी को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताते हैं और राष्ट्रभाषा के रूप में इसे अपनाने में हो रही देरी को देश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कहते हैं।

📑 8. काका कालेलकर

कालेलकर जी हिंदी को जन-जीवन की भाषा मानते हैं और कहते हैं कि भाषा संस्कृति की संवाहिका होती है। वे हिंदी को भारतीयता के पुनर्निर्माण का प्रमुख साधन मानते हैं।

📑 9. डॉ. राममनोहर लोहिया

वे भाषा के लोकतंत्रीकरण के पक्षधर हैं। लोहिया जी कहते हैं कि जब तक प्रशासन और न्याय की भाषा अंग्रेजी है, तब तक लोकतंत्र अधूरा है। हिंदी को जनसत्ता से जोड़ने की बात करते हैं।

📑 10. आचार्य विनोबा भावे

विनोबा भावे हिंदी को सेवा और समर्पण की भाषा मानते हैं। वे सरल, स्पष्ट, और संपर्क में सक्षम भाषा की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में उपयुक्त मानते हैं।

📑 11. हनुमान प्रसाद पोद्दार

पोद्दार जी हिंदी को भारतीय धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का वाहक मानते हैं। वे हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हिंदी में देश की आत्मा बसती है।

📑 12. माखनलाल चतुर्वेदी

वे हिंदी को राष्ट्रीय स्वाभिमान और आत्मबल का माध्यम मानते हैं। उनका लेख भावनात्मक और प्रेरणास्पद है, जिसमें हिंदी के अपमान को राष्ट्र के अपमान के समान बताया गया है।

📑 13. बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन‘

नवीन जी राष्ट्रभाषा के विरोधियों को चुनौती देते हुए तर्कसंगत रूप से हिंदी का पक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे अंग्रेजी के पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों को भ्रमजाल कहते हैं।

📑 14. हरिवंशराय बच्चन

बच्चन जी हिंदी को भावनाओं की भाषा कहते हैं। वे शिक्षित वर्ग से हिंदी में सोचने, लिखने और काम करने का आग्रह करते हैं, जिससे वह राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके।

📑 15. रघुवीर सहाय

सहाय जी का लेख हिंदी की दयनीय स्थिति और सरकारी तंत्र में उसकी उपेक्षा पर कटाक्ष करता है। वे भाषा और समाज के बीच की दूरी को लेकर चिंतित हैं।

📑 16. अज्ञेय (सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन)

अज्ञेय जी हिंदी में आधुनिक विचारों, विज्ञान और तकनीक की अभिव्यक्ति की संभावना पर चर्चा करते हैं। वे हिंदी को आधुनिक और बौद्धिक भाषा बनाने की आवश्यकता पर बल देते हैं।

📑 17. रामधारी सिंह ‘दिनकर‘

दिनकर जी का लेख अत्यंत ओजस्वी है। वे हिंदी को राष्ट्र की आत्मा कहते हैं और चेतावनी देते हैं कि यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा न बनाया गया तो भारत की आत्मा खंडित हो जाएगी।

🔚 निष्कर्ष

“राष्ट्रभाषा विचार संग्रह” केवल एक पुस्तक नहीं, हिंदी के पक्ष में एक वैचारिक संग्राम का दस्तावेज़ है। यह पुस्तक स्पष्ट रूप से बताती है कि राष्ट्रभाषा का प्रश्न केवल भाषाई नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, मानसिक और आत्मिक स्वाधीनता से जुड़ा हुआ है।

***** ****** ******